GRADEアプローチではエビデンス評価のまとめとして、”Evidence profile”と、さらに”SoF (Summary of Findings) table”を作成することになっています。SoF tableは単なる結果のまとめ表ではありません、SoF tableには次の7つの要素を含める必要があります。

1.すべての重要+重大なアウトカムおよびエビデンス総体の総括

2.これらアウトカムのベースラインリスク

3.介入群の絶対リスク(イベント率)、あるいは絶対リスク減少=絶対効果指標

4.リスク比、ハザード比などの相対効果指標

5.参加者の人数(総数)と研究数

6.アウトカムごとのエビデンス総体のエビデンスの確実性:ABCD4段階

7.コメント。

SoF tableの最大の目的はアウトカムごとのエビデンス総体のエビデンスの確実性を示すことではなく、望ましい効果=益Benefitと望ましくない効果=害Harmの大きさとバランスを分析するために必要な絶対リスクと絶対効果指標を示すことであると言えます。

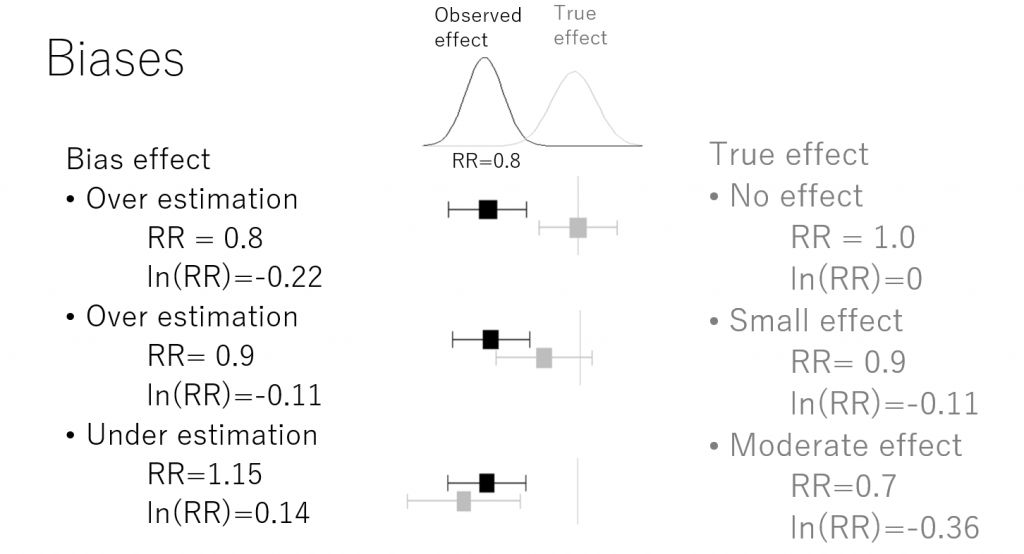

益と害の大きさとバランスを分析するには、批判的吟味、エビデンスの確実性の評価を超えた知識・スキルが必要です。”Decision analysis”決断分析、定量的な益と害の分析、確率的感度分析を行うのであれば、統計学、モンテカルロシミュレーションの知識・スキルも必要になります。

益と害のバランス=正味の益を知るには、①測定されたアウトカムが有益な事象か有害な事象か、すなわち効果推定値が大きい方が望ましい効果なのか逆に小さい方が望ましい効果なのかをまず明確にする必要があります。そして、②アウトカムが二値変数の場合は、絶対リスク(各群のイベント率)または絶対リスク減少=リスク差、連続変数の場合は、絶対リスク(各群の平均値)または平均値差が必要になります。さらに、③アウトカムの重要性を設定する必要があります。SoF tableでは②を含めることを求めていると言えます。ここでのアウトカムの重要性は、患者の価値観と同じ意味で、クリニカルクエスチョン設定時のSRの施行の必要性、エビデンス総体の総括の評価に用いるかどうか、推奨を決めるのに用いるかどうかを決めるアウトカムの重要性の設定とは異なります。そのアウトカムに患者あるいは個人が、アウトカム間で相対的にどの程度の価値を置くかということです。

また、WHOのGRADEprofiler helpでは、5.5.1.6.1 Calculation of absolute effectで相対効果指標から絶対効果を求める方法が紹介されています。対照群のイベント率をCERとします。オッズ比ORの場合は、OR/[1 – CER×(1 – OR)]でリスク比RRに変換し、ハザード比HRの場合は、[1 – exp{HR×ln(1 – CER)}]/CERでリスク比RRに変換します。リスク比RRからは、CER×(1 – RR)で絶対効果の値が得られます。この値は、リスク差あるいは絶対リスク減少に相当し、100倍すれば100人あたり、1000倍すれば1000人当たり、10000倍すれば10000人当たりの効果が確認できる人数が得られることになります。expはexponential、lnは自然対数です。

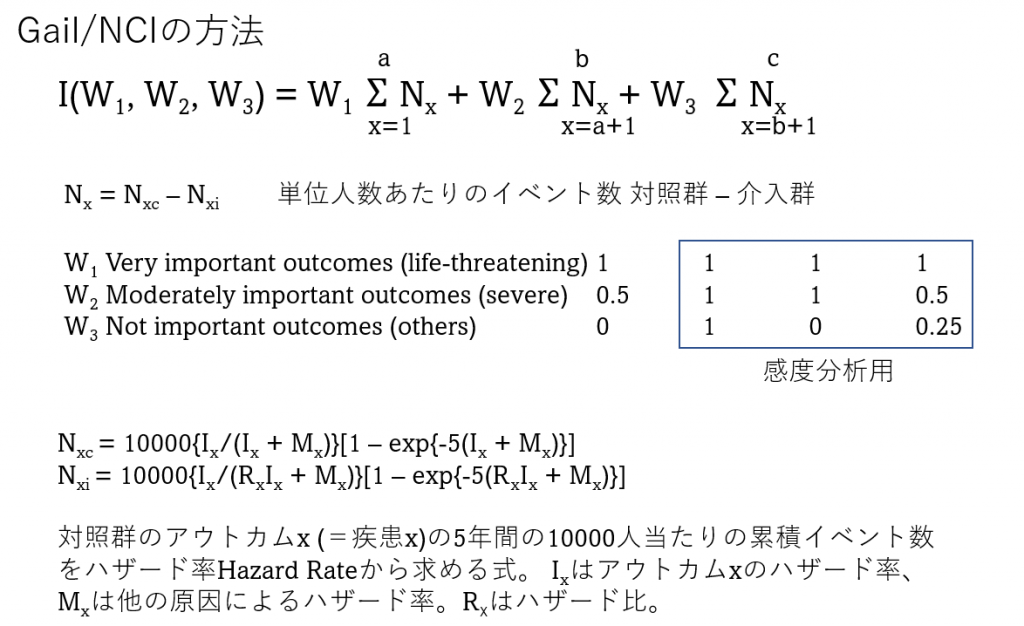

益と害のバランスあるいは正味の益、絶対効果、絶対リスク、ベースラインリスク、ハザード率とハザード比とイベント率、アウトカムの重要性と価値観、これらについて理解したうえで、Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)多基準決断分析、Quantitative Benefit-Risk AnalysisあるいはQuantitative-Benefit Harm Analysis定量的な益と害の分析について理解することは、推奨作成において今後より重要になると思います。 定量的な益と害の分析について は、すでにこれまで解説してきましたが、まだ解説していないGail/NCIの方法も含めて、より総合的にわかりやすく解説したいと思っています。今回は、図1と図2をどこまで理解できるか、考えてみてください。

- Gail MH, Costantino JP, Bryant J, Croyle R, Freedman L, Helzlsouer K, Vogel V: Weighing the risks and benefits of tamoxifen treatment for preventing breast cancer. J Natl Cancer Inst 1999;91:1829-46. PMID: 10547390