#####rstan, StanによるRR, OR, RDのベイジアンメタアナリシス用のスクリプト#####

# 必要なパッケージをロード

library(rstan)

library(bayesplot)

library(dplyr)

library(HDInterval)

library(forestplot)

library(metafor)

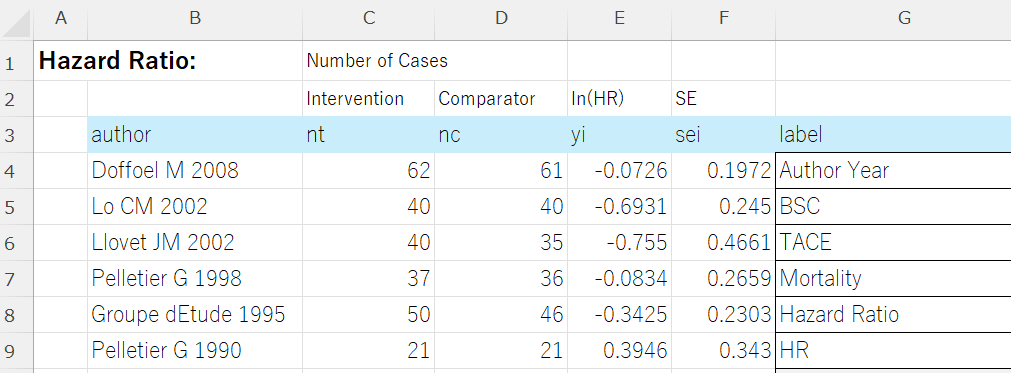

# Get data via clipboard.

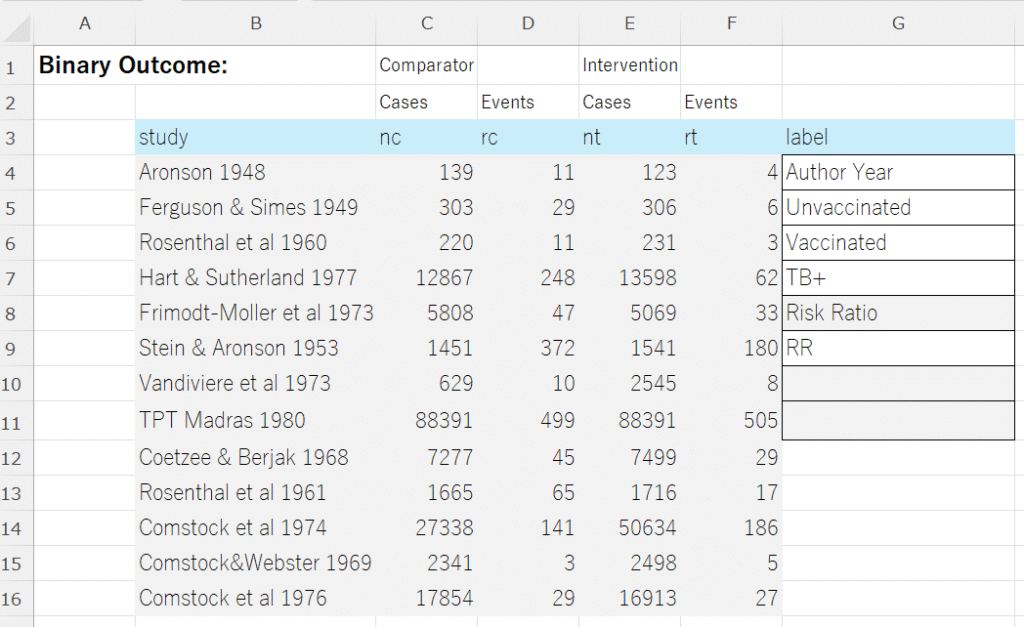

exdat = read.delim("clipboard",sep="\t",header=TRUE)

labem = exdat[,"label"]

em = labem[6]

labe_study = labem[1]

labe_cont = labem[2]

labe_int = labem[3]

labe_outc = labem[4]

labe_em = labem[5]

# Format the data.

exdati = na.omit(exdat)

if(colnames(exdati)[1]=="author"){

study = exdati$author

}

if(colnames(exdati)[1]=="study"){

study = exdati$study

}

nc = exdati$nc

rc = exdati$rc

nt = exdati$nt

rt = exdati$rt

num_studies = length(study)

N = num_studies

meta_data <- list(

N = num_studies,

study = study,

nc = nc,

rc = rc,

nt = nt,

rt = rt

)

# Stanモデルコード

#RR

if(em == "RR"){

stan_model_code <- "data {

int<lower=1> N;

int nc[N];

int rc[N];

int nt[N];

int rt[N];

}

parameters {

// リスク比 (RR) 用

real logRR[N];

real mu_logRR; // リスク比の統合値(対数)

real<lower=0> sigma_logRR; // リスク比の研究間のばらつき

real<lower=0, upper=1> p_c[N]; // 対照群のイベント発生確率

}

transformed parameters { // 各研究のlogRR, logOR, RDをここに定義

vector[N] logRR_study; // 各研究のlogRR

for (i in 1:N) {

// これらの値はmu_logRRなどからサンプリングされるものですが、

// ここで直接観測データから計算された「点推定値」も用意します

// これらはgenerated quantitiesでしか使わないので、generated quantitiesに移すことも可能

// ただし、modelブロックで使われている logRR[i] 等と重複しないように注意

// ここでは、計算の便宜上、rc,nc,rt,nt から直接点推定値を計算します

real p_c_obs = (rc[i] + 0.5) / (nc[i] + 1.0); // ゼロイベント回避のための補正

real p_t_obs = (rt[i] + 0.5) / (nt[i] + 1.0);

logRR_study[i] = log(p_t_obs) - log(p_c_obs);

}

}

model {

// 事前分布

// RR

mu_logRR ~ normal(0, 10);

sigma_logRR ~ cauchy(0, 2);

for (i in 1:N) {

p_c[i] ~ beta(1, 1); // 対照群のイベント発生確率に対する一様な事前分布

// RR

logRR[i] ~ normal(mu_logRR, sigma_logRR);

rc[i] ~ binomial(nc[i], p_c[i]);

rt[i] ~ binomial(nt[i], fmin(p_c[i] * exp(logRR[i]), 1)); // RRに基づき介入群のイベント率を計算

}

}

generated quantities {

// リスク比 (RR)

real RR_pooled = exp(mu_logRR);

real RR_pred = exp(normal_rng(mu_logRR, sigma_logRR));

real tau_squared_logRR = sigma_logRR * sigma_logRR;

// 各研究の観測された効果量の標準誤差 (se_obs) を計算

vector<lower=0>[N] se_logRR_obs;

// 各効果指標の観測誤差の分散 (variance_obs)

vector<lower=0>[N] variance_logRR_obs;

// 典型的な研究内分散 (S_squared)

real S_squared_logRR;

for (i in 1:N) {

// ゼロイベント/総数ゼロを避けるために、0.5の連続性補正を適用

// 頻度論的なメタアナリシスでよく使われる手法です。

real current_rc = rc[i] + 0.5;

real current_nc = nc[i] + 1.0;

real current_rt = rt[i] + 0.5;

real current_nt = nt[i] + 1.0;

// logRR の標準誤差の計算 (デルタ法)

se_logRR_obs[i] = sqrt(1.0/current_rc - 1.0/current_nc + 1.0/current_rt - 1.0/current_nt);

variance_logRR_obs[i] = se_logRR_obs[i] * se_logRR_obs[i];

}

// 典型的な研究内分散 (S_squared) の計算

// 各研究の観測誤差の分散の平均値

S_squared_logRR = mean(variance_logRR_obs);

}"

}

#OR

if(em == "OR"){

stan_model_code <- "data {

int<lower=1> N;

int nc[N];

int rc[N];

int nt[N];

int rt[N];

}

parameters {

// オッズ比 (OR) 用

real logOR[N];

real mu_logOR; // オッズ比の統合値(対数)

real<lower=0> sigma_logOR; // オッズ比の研究間のばらつき

real<lower=0, upper=1> p_c[N]; // 対照群のイベント発生確率

}

transformed parameters { // 各研究のlogRR, logOR, RDをここに定義

vector[N] logOR_study; // 各研究のlogOR

for (i in 1:N) {

// これらの値はmu_logRRなどからサンプリングされるものですが、

// ここで直接観測データから計算された「点推定値」も用意します

// これらはgenerated quantitiesでしか使わないので、generated quantitiesに移すことも可能

// ただし、modelブロックで使われている logRR[i] 等と重複しないように注意

// ここでは、計算の便宜上、rc,nc,rt,nt から直接点推定値を計算します

real p_c_obs = (rc[i] + 0.5) / (nc[i] + 1.0); // ゼロイベント回避のための補正

real p_t_obs = (rt[i] + 0.5) / (nt[i] + 1.0);

logOR_study[i] = log((p_t_obs / (1 - p_t_obs))) - log((p_c_obs / (1 - p_c_obs)));

}

}

model {

// 事前分布

// OR

mu_logOR ~ normal(0, 10);

sigma_logOR ~ cauchy(0, 2);

for (i in 1:N) {

p_c[i] ~ beta(1, 1); // 対照群のイベント発生確率に対する一様な事前分布

// OR

logOR[i] ~ normal(mu_logOR, sigma_logOR);

rc[i] ~ binomial(nc[i], p_c[i]);

// オッズ比の定義 p_t / (1 - p_t) = OR * (p_c / (1 - p_c)) より p_t を導出

// logit(p_t) = logOR + logit(p_c)

// p_t = inv_logit(logOR + logit(p_c))

rt[i] ~ binomial(nt[i], inv_logit(logOR[i] + logit(p_c[i])));

}

}

generated quantities {

// オッズ比 (OR)

real OR_pooled = exp(mu_logOR);

real OR_pred = exp(normal_rng(mu_logOR, sigma_logOR));

real tau_squared_logOR = sigma_logOR * sigma_logOR;

// 各研究の観測された効果量の標準誤差 (se_obs) を計算

vector<lower=0>[N] se_logOR_obs;

// 各効果指標の観測誤差の分散 (variance_obs)

vector<lower=0>[N] variance_logOR_obs;

// 典型的な研究内分散 (S_squared)

real S_squared_logOR;

for (i in 1:N) {

// ゼロイベント/総数ゼロを避けるために、0.5の連続性補正を適用

// 頻度論的なメタアナリシスでよく使われる手法です。

real current_rc = rc[i] + 0.5;

real current_nc = nc[i] + 1.0;

real current_rt = rt[i] + 0.5;

real current_nt = nt[i] + 1.0;

// logOR の標準誤差の計算 (デルタ法)

se_logOR_obs[i] = sqrt(1.0/current_rc + 1.0/(current_nc - current_rc) + 1.0/current_rt + 1.0/(current_nt - current_rt));

variance_logOR_obs[i] = se_logOR_obs[i] * se_logOR_obs[i];

}

// 典型的な研究内分散 (S_squared) の計算

// 各研究の観測誤差の分散の平均値

S_squared_logOR = mean(variance_logOR_obs);

}"

}

#RD

if(em == "RD"){

stan_model_code <- "data {

int<lower=1> N;

int nc[N];

int rc[N];

int nt[N];

int rt[N];

}

parameters {

// リスク差 (RD) 用

real RD[N];

real mu_RD; // リスク差の統合値

real<lower=0> sigma_RD; // リスク差の研究間のばらつき

real<lower=0, upper=1> p_c[N]; // 対照群のイベント発生確率

}

transformed parameters { // 各研究のlogRR, logOR, RDをここに定義

vector[N] RD_study; // 各研究のRD

for (i in 1:N) {

// これらの値はmu_logRRなどからサンプリングされるものですが、

// ここで直接観測データから計算された「点推定値」も用意します

// これらはgenerated quantitiesでしか使わないので、generated quantitiesに移すことも可能

// ただし、modelブロックで使われている logRR[i] 等と重複しないように注意

// ここでは、計算の便宜上、rc,nc,rt,nt から直接点推定値を計算します

real p_c_obs = (rc[i] + 0.5) / (nc[i] + 1.0); // ゼロイベント回避のための補正

real p_t_obs = (rt[i] + 0.5) / (nt[i] + 1.0);

RD_study[i] = p_t_obs - p_c_obs;

}

}

model {

// 事前分布

// RD

mu_RD ~ normal(0, 10);

sigma_RD ~ cauchy(0, 2);

for (i in 1:N) {

p_c[i] ~ beta(1, 1); // 対照群のイベント発生確率に対する一様な事前分布

// RD

RD[i] ~ normal(mu_RD, sigma_RD);

rc[i] ~ binomial(nc[i], p_c[i]);

// リスク差の定義 p_t - p_c = RD より p_t を導出

// p_t = p_c + RD

rt[i] ~ binomial(nt[i], fmin(fmax(p_c[i] + RD[i], 0), 1)); // 0から1の範囲に制限

}

}

generated quantities {

// リスク差 (RD)

real RD_pooled = mu_RD;

real RD_pred = normal_rng(mu_RD, sigma_RD);

real tau_squared_RD = sigma_RD * sigma_RD;

// 各研究の観測された効果量の標準誤差 (se_obs) を計算

vector<lower=0>[N] se_RD_obs;

// 各効果指標の観測誤差の分散 (variance_obs)

vector<lower=0>[N] variance_RD_obs;

// 典型的な研究内分散 (S_squared)

real S_squared_RD;

for (i in 1:N) {

// ゼロイベント/総数ゼロを避けるために、0.5の連続性補正を適用

// 頻度論的なメタアナリシスでよく使われる手法です。

real current_rc = rc[i] + 0.5;

real current_nc = nc[i] + 1.0;

real current_rt = rt[i] + 0.5;

real current_nt = nt[i] + 1.0;

// RD の標準誤差の計算 (デルタ法)

// p_c = rc/nc, p_t = rt/nt

// var(RD) = var(p_t - p_c) = var(p_t) + var(p_c) (独立と仮定)

// var(p) = p*(1-p)/n

real p_c_calc = current_rc / current_nc;

real p_t_calc = current_rt / current_nt;

se_RD_obs[i] = sqrt(p_c_calc * (1.0 - p_c_calc) / current_nc + p_t_calc * (1.0 - p_t_calc) / current_nt);

variance_RD_obs[i] = se_RD_obs[i] * se_RD_obs[i];

}

// 典型的な研究内分散 (S_squared) の計算

// 各研究の観測誤差の分散の平均値

S_squared_RD = mean(variance_RD_obs);

}"

}

# 初期値の設定

N <- meta_data$N

init_values <- function() {

list(

mu_logRR = 0, sigma_logRR = 1, logRR = rep(0, N),

mu_logOR = 0, sigma_logOR = 1, logOR = rep(0, N),

mu_RD = 0, sigma_RD = 1, RD = rep(0, N),

p_c = rep(0.1, N)

)

}

# Stanモデルのコンパイルと実行

# ウォームアップ10000回、サンプリングは20000回x4チェインで80000個に設定。適宜変更する。

fit <- stan(model_code = stan_model_code, data = meta_data, init = init_values, iter = 30000, warmup=10000, chains = 4, seed = 123,control = list(adapt_delta = 0.98))

#fit <- stan(model_code = stan_model_code, data = meta_data, init = init_values, iter = 30000, warmup=10000, chains = 4, seed = 123)

# 推定結果の抽出

posterior_samples <- extract(fit)

# --- 結果の表示 ---

## リスク比 (RR)

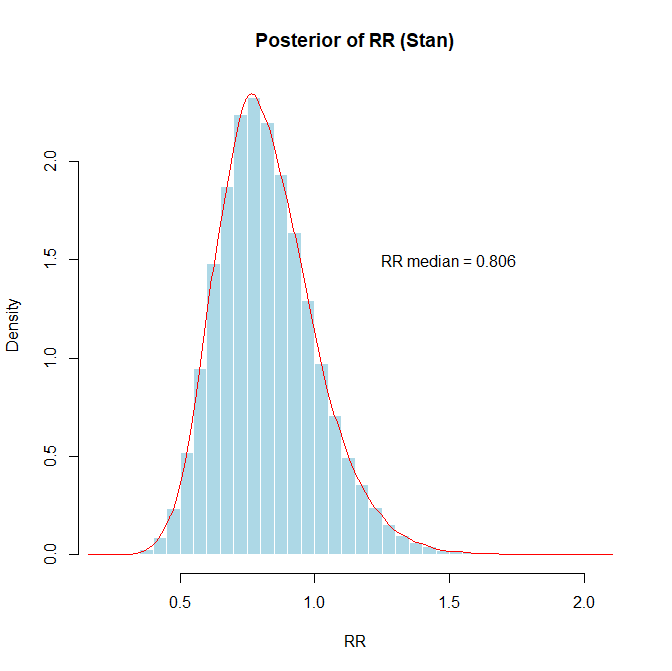

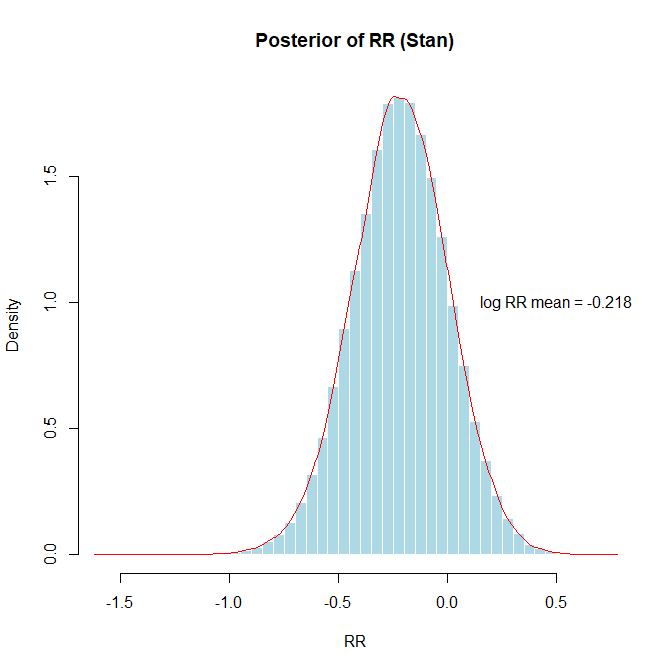

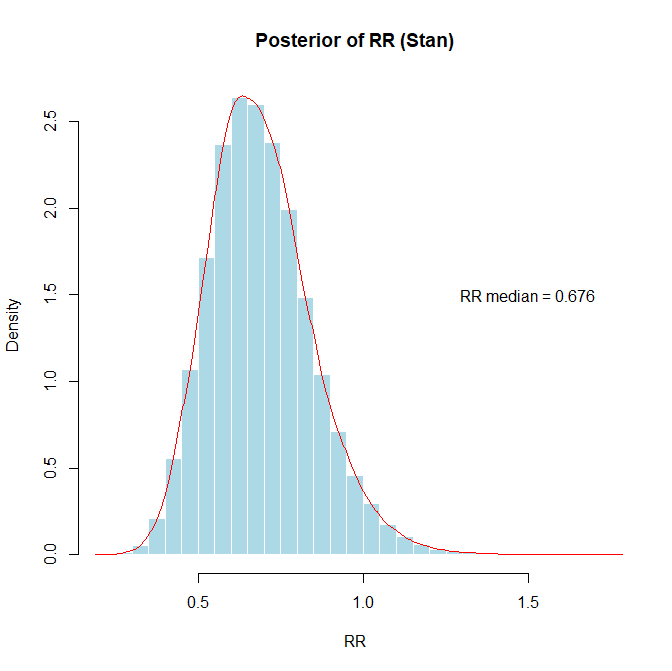

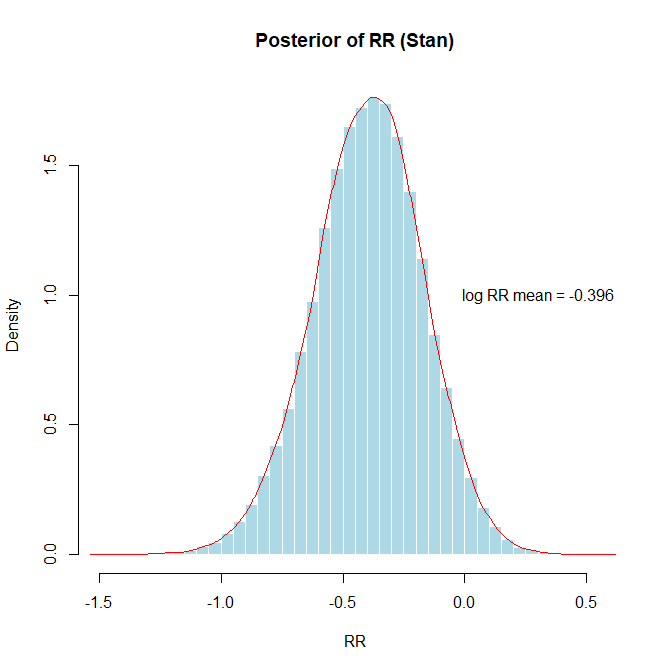

if(em == "RR"){

cat("--- リスク比 (RR) の結果 ---\n")

mu_logRR_samples <- posterior_samples$mu_logRR

risk_ratio <- exp(mean(mu_logRR_samples))

conf_int_rr <- exp(quantile(mu_logRR_samples, probs = c(0.025, 0.975)))

pi_rr = quantile(posterior_samples$RR_pred, probs = c(0.025, 0.975)) #PI of RR

p_val_rr = round(2*min(mean(mu_logRR_samples >0), mean(mu_logRR_samples <0)), 6) #Bayesian p-value for summary logRR

if(mean(mu_logRR_samples)>0){

prob_direct_rr = round(mean(mu_logRR_samples > 0),6)

label = "p(RR>1)="

}else{

prob_direct_rr = round(mean(mu_logRR_samples < 0),6)

label = "p(RR<1)="

}

cat("推定されたリスク比:", risk_ratio, "\n")

cat("95% 確信区間:", conf_int_rr[1], "-", conf_int_rr[2]," P=",p_val_rr,label,prob_direct_rr,"\n\n")

cat("95% 推測区間:", pi_rr[1], "-", pi_rr[2])

}

if(em == "OR"){

## オッズ比 (OR)

cat("--- オッズ比 (OR) の結果 ---\n")

mu_logOR_samples <- posterior_samples$mu_logOR

odds_ratio <- exp(mean(mu_logOR_samples))

conf_int_or <- exp(quantile(mu_logOR_samples, probs = c(0.025, 0.975)))

pi_or = quantile(posterior_samples$OR_pred, probs = c(0.025, 0.975)) #PI of OR

p_val_or = round(2*min(mean(mu_logOR_samples >0), mean(mu_logOR_samples <0)), 6) #Bayesian p-value for summary logOR

if(mean(mu_logOR_samples)>0){

prob_direct_or = round(mean(mu_logOR_samples > 0),6)

label = "p(OR>1)="

}else{

prob_direct_or = round(mean(mu_logOR_samples < 0),6)

label = "p(OR<1)="

}

cat("推定されたオッズ比:", odds_ratio, "\n")

cat("95% 確信区間:", conf_int_or[1], "-", conf_int_or[2]," P=",p_val_or,label,prob_direct_or, "\n\n")

cat("95% 推測区間:", pi_or[1], "-", pi_or[2])

}

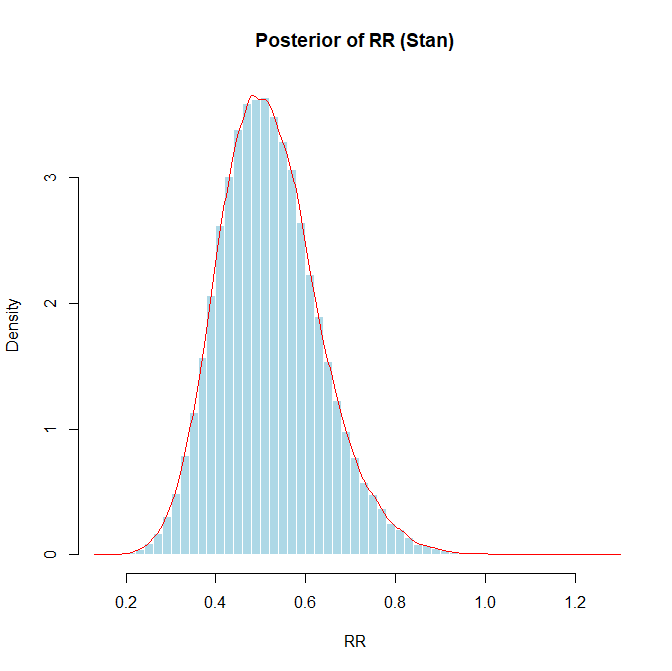

if(em == "RD"){

## リスク差 (RD)

cat("--- リスク差 (RD) の結果 ---\n")

mu_RD_samples <- posterior_samples$mu_RD

risk_difference <- mean(mu_RD_samples)

conf_int_rd <- quantile(mu_RD_samples, probs = c(0.025, 0.975))

pi_rd = quantile(posterior_samples$RD_pred, probs = c(0.025, 0.975)) #PI of RD

p_val_rd = round(2*min(mean(mu_RD_samples >0), mean(mu_RD_samples <0)), 6) #Bayesian p-value for summary RD

if(mean(mu_RD_samples)>0){

prob_direct_rd = round(mean(mu_RD_samples > 0),6)

label = "p(RD>0)="

}else{

prob_direct_rd = round(mean(mu_RD_samples < 0),6)

label = "p(RD<0)="

}

cat("推定されたリスク差:", risk_difference, "\n")

cat("95% 確信区間:", conf_int_rd[1], "-", conf_int_rd[2]," P=",p_val_rd,label,prob_direct_rd, "\n")

cat("95% 推測区間:", pi_rd[1], "-", pi_rd[2])

}

#######

#各研究の効果指標と95%確信区間の値

if(em == "RR"){

# リスク比

rr=rep(0,N)

rr_lw=rep(0,N)

rr_up=rep(0,N)

for(i in 1:N){

rr[i] = exp(mean(posterior_samples$logRR[,i]))

rr_lw[i] = exp(quantile(posterior_samples$logRR[,i],probs=0.025))

rr_up[i] = exp(quantile(posterior_samples$logRR[,i],probs=0.975))

}

}

if(em == "OR"){

#オッズ比

or=rep(0,N)

or_lw=rep(0,N)

or_up=rep(0,N)

for(i in 1:N){

or[i] = exp(mean(posterior_samples$logOR[,i]))

or_lw[i] = exp(quantile(posterior_samples$logOR[,i],probs=0.025))

or_up[i] = exp(quantile(posterior_samples$logOR[,i],probs=0.975))

}

}

if(em == "RD"){

#リスク差

rd=rep(0,N)

rd_lw=rep(0,N)

rd_up=rep(0,N)

for(i in 1:N){

rd[i] = mean(posterior_samples$RD[,i])

rd_lw[i] = quantile(posterior_samples$RD[,i],probs=0.025)

rd_up[i] = quantile(posterior_samples$RD[,i],probs=0.975)

}

}

#####

#####I-squared:

if(em == "RR"){

# --- リスク比 (logRR) の I-squared 計算 ---

tau_squared_logRR_samples <- posterior_samples$tau_squared_logRR

S_squared_logRR_from_stan <- posterior_samples$S_squared_logRR[1] # S_squaredは各イテレーションで同じ値なので、最初の要素でOK

# 各イテレーションでI-squaredを計算

I_squared_logRR_samples <- (tau_squared_logRR_samples / (tau_squared_logRR_samples + S_squared_logRR_from_stan)) * 100

# I-squaredの点推定値(平均値)と95%確信区間を計算

#mean_I_squared_logRR <- mean(I_squared_logRR_samples)

#ci_I_squared_logRR <- quantile(I_squared_logRR_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (high density interval) RR

dens=density(I_squared_logRR_samples)

mean_I_squared_logRR=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_I_squared_logRR=hdi(I_squared_logRR_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

cat(paste0("--- I-squared for Log Relative Risk ---\n"))

cat(paste0("Estimated I-squared (Mode): ", round(mean_I_squared_logRR, 2), "%\n"))

cat(paste0("95% High Density Interval for I-squared: ", round(ci_I_squared_logRR[1], 2), "% - ", round(ci_I_squared_logRR[2], 2), "%\n"))

}

if(em == "OR"){

# --- オッズ比 (logOR)ついても同様に計算 ---

tau_squared_logOR_samples <- posterior_samples$tau_squared_logOR

S_squared_logOR_from_stan <- posterior_samples$S_squared_logOR[1] # S_squaredは各イテレーションで同じ値なので、最初の要素でOK

# ... 同様の計算 ...

# 各イテレーションでI-squaredを計算

I_squared_logOR_samples <- (tau_squared_logOR_samples / (tau_squared_logOR_samples + S_squared_logOR_from_stan)) * 100

# I-squaredの点推定値(平均値)と95%確信区間を計算

#mean_I_squared_logOR <- mean(I_squared_logOR_samples)

#ci_I_squared_logOR <- quantile(I_squared_logOR_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (High Density Interval) OR

dens=density(I_squared_logOR_samples)

mean_I_squared_logOR=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_I_squared_logOR=hdi(I_squared_logOR_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

cat(paste0("--- I-squared for Log Odds Ratio ---\n"))

cat(paste0("Estimated I-squared (Mode): ", round(mean_I_squared_logOR, 2), "%\n"))

cat(paste0("95% High Density Interval for I-squared: ", round(ci_I_squared_logOR[1], 2), "% - ", round(ci_I_squared_logOR[2], 2), "%\n"))

}

if(em == "RD"){

# --- リスク差 (RD) についても同様に計算 ---

tau_squared_RD_samples <- posterior_samples$tau_squared_RD

S_squared_RD_from_stan <- posterior_samples$S_squared_RD[1] # S_squaredは各イテレーションで同じ値なので、最初の要素でOK

# ... 同様の計算 ...

# 各イテレーションでI-squaredを計算

I_squared_RD_samples <- (tau_squared_RD_samples / (tau_squared_RD_samples + S_squared_RD_from_stan)) * 100

# I-squaredの点推定値(平均値)と95%確信区間を計算

#mean_I_squared_RD <- mean(I_squared_RD_samples)

#ci_I_squared_RD <- quantile(I_squared_RD_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (High Density Interval) RD

dens=density(I_squared_RD_samples)

mean_I_squared_RD=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_I_squared_RD=hdi(I_squared_RD_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

cat(paste0("--- I-squared for Risk Difference ---\n"))

cat(paste0("Estimated I-squared (Mode): ", round(mean_I_squared_RD, 2), "%\n"))

cat(paste0("95% High Density Interval for I-squared: ", round(ci_I_squared_RD[1], 2), "% - ", round(ci_I_squared_RD[2], 2), "%\n"))

}

#####

####MCMC diagnostic####

#MCMC trace plot: logRR

#dev.new();mcmc_dens(as.matrix(fit, pars = c("logRR","tau_squared_logRR")))

#dev.new();mcmc_trace(fit, pars = c("mu_logRR", "sigma_logRR"))

#Pairs plot

#dev.new();mcmc_pairs(fit, pars = c("mu_logRR", "sigma_logRR"))

#### Forest plot #####

#Risk Ratio (RR)

if(em == "RR"){

# 重みを格納するベクトルを初期化

weights <- numeric(N)

weight_percentages <- numeric(N)

for (i in 1:N) {

# i番目の研究のlogRRのサンプリング値を取得

log_RR_i_samples <- posterior_samples$logRR[, i]

# そのサンプリングされた値の分散を計算

# これを「実効的な逆分散」と考える

variance_of_logRR_i <- var(log_RR_i_samples)

# 重みは分散の逆数

weights[i] <- 1 / variance_of_logRR_i

}

# 全重みの合計

total_weight <- sum(weights)

# 各研究の重みのパーセンテージ

weight_percentages <- (weights / total_weight) * 100

# 結果の表示

results_weights_posterior_var <- data.frame(

Study = 1:N,

Effective_Weight = weights,

Effective_Weight_Percentage = weight_percentages

)

print(results_weights_posterior_var)

k=N

wpc = format(round(weight_percentages,digits=1), nsmall=1)

wp = weight_percentages/100

#Forest plot box sizes on weihts

wbox=c(NA,NA,(k/4)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

#wbox=c(NA,NA,(k/5)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

###### tau-squared

# logRR の tau^2

tau_squared_logRR_samples <- posterior_samples$tau_squared_logRR

#mean_tau_squared_logRR <- mean(tau_squared_logRR_samples)

#ci_tau_squared_logRR <- quantile(tau_squared_logRR_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (High Density Interval) logRR tau-squared

dens=density(tau_squared_logRR_samples)

mean_tau_squared_logRR=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_tau_squared_logRR=hdi(tau_squared_logRR_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

print(paste("Estimated tau-squared (logRR, mode):", mean_tau_squared_logRR))

print(paste("95% High Density Interval for tau-squared (logRR):", ci_tau_squared_logRR[1], "-", ci_tau_squared_logRR[2]))

#Forest plot by forestplot

#setting fs for cex

fs=1

if(k>20){fs=round((1-0.02*(k-20)),digits=1)}

m=c(NA,NA,rr,risk_ratio,risk_ratio,NA)

lw=c(NA,NA,rr_lw,conf_int_rr[1],pi_rr[1],NA)

up=c(NA,NA,rr_up,conf_int_rr[2],pi_rr[2],NA)

hete1=""

hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_logRR, 2),"%",sep="")

hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_logRR,digits=4),nsmall=4),sep="")

#hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_logRR, 2), "%\n"," (",round(ci_I_squared_logRR[1], 2)," ~ ",

#round(ci_I_squared_logRR[2], 2),")",sep="")

#hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_logRR,digits=4),nsmall=4), "\n",

#" (",format(round(ci_tau_squared_logRR[1],digits=4),nsmall=4)," ~ ",

#format(round(ci_tau_squared_logRR[2],digits=4),nsmall=4),") ",sep="")

hete4=""

hete5=paste("p=",p_val_rr, sep="")

hete6=paste(label,prob_direct_rr,sep="")

au=study

sl=c(NA,toString(labe_study),as.vector(au),"Summary Estimate","Prediction Interval",NA)

ncl=c(labe_cont,"Number",nc,NA,NA,hete1)

rcl=c(NA,labe_outc,rc,NA,NA,hete2)

ntl=c(labe_int,"Number",nt,NA,NA,hete3)

rtl=c(NA,labe_outc,rt,NA,NA,hete4)

spac=c(" ",NA,rep(NA,k),NA,NA,NA)

ml=c(NA,labe_em,format(round(rr,digits=3),nsmall=3),format(round(risk_ratio,digits=3),nsmall=3),NA,hete5)

ll=c(NA,"95% CI lower",format(round(rr_lw,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_rr[1],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_rr[1],digits=3),nsmall=3),hete6)

ul=c(NA,"95% CI upper",format(round(rr_up,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_rr[2],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_rr[2],digits=3),nsmall=3),NA)

wpcl=c(NA,"Weight(%)",wpc,100,NA,NA)

ll=as.vector(ll)

ul=as.vector(ul)

sum=c(TRUE,TRUE,rep(FALSE,k),TRUE,FALSE,FALSE)

zerov=1

labeltext=cbind(sl,ntl,rtl,ncl,rcl,spac,ml,ll,ul,wpcl)

hlines=list("3"=gpar(lwd=1,columns=1:11,col="grey"))

dev.new()

plot(forestplot(labeltext,mean=m,lower=lw,upper=up,is.summary=sum,graph.pos=7,

zero=zerov,hrzl_lines=hlines,xlab=toString(labe_em),txt_gp=fpTxtGp(ticks=gpar(cex=fs),

xlab=gpar(cex=fs),cex=fs),xticks.digits=2,vertices=TRUE,graphwidth=unit(50,"mm"),colgap=unit(3,"mm"),

boxsize=wbox,

lineheight="auto",xlog=TRUE,new_page=FALSE))

}

#clip=c(clipl,clipu),

##############################################

#Odds Ratio (OR)

if(em == "OR"){

# 重みを格納するベクトルを初期化

weights <- numeric(N)

weight_percentages <- numeric(N)

for (i in 1:N) {

# i番目の研究のlogRRのサンプリング値を取得

log_OR_i_samples <- posterior_samples$logOR[, i]

# そのサンプリングされた値の分散を計算

# これを「実効的な逆分散」と考える

variance_of_logOR_i <- var(log_OR_i_samples)

# 重みは分散の逆数

weights[i] <- 1 / variance_of_logOR_i

}

# 全重みの合計

total_weight <- sum(weights)

# 各研究の重みのパーセンテージ

weight_percentages <- (weights / total_weight) * 100

# 結果の表示

results_weights_posterior_var <- data.frame(

Study = 1:N,

Effective_Weight = weights,

Effective_Weight_Percentage = weight_percentages

)

print(results_weights_posterior_var)

k=N

wpc = format(round(weight_percentages,digits=1), nsmall=1)

wp = weight_percentages/100

#Forest plot box sizes on weihts

wbox=c(NA,NA,(k/4)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

#wbox=c(NA,NA,(k/5)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

###### tau-squared

# logOR の tau^2

tau_squared_logOR_samples <- posterior_samples$tau_squared_logOR

#mean_tau_squared_logOR <- mean(tau_squared_logOR_samples)

#ci_tau_squared_logOR <- quantile(tau_squared_logOR_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (High Density Interval) logOR tau-squared

dens=density(tau_squared_logOR_samples)

mean_tau_squared_logOR=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_tau_squared_logOR=hdi(tau_squared_logOR_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

print(paste("Estimated tau-squared (logOR, mode):", mean_tau_squared_logOR))

print(paste("95% High Density Interval for tau-squared (logOR):", ci_tau_squared_logOR[1], "-", ci_tau_squared_logOR[2]))

#Forest plot by forestplot

#setting fs for cex

fs=1

if(k>20){fs=round((1-0.02*(k-20)),digits=1)}

m=c(NA,NA,or,odds_ratio,odds_ratio,NA)

lw=c(NA,NA,or_lw,conf_int_or[1],pi_or[1],NA)

up=c(NA,NA,or_up,conf_int_or[2],pi_or[2],NA)

hete1=""

hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_logOR, 2),"%",sep="")

hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_logOR,digits=4),nsmall=4),sep="")

#hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_logOR, 2), "%\n"," (",round(ci_I_squared_logOR[1], 2)," ~ ",

#round(ci_I_squared_logOR[2], 2),")",sep="")

#hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_logOR,digits=4),nsmall=4), "\n",

#" (",format(round(ci_tau_squared_logOR[1],digits=4),nsmall=4)," ~ ",

#format(round(ci_tau_squared_logOR[2],digits=4),nsmall=4),") ",sep="")

hete4=""

hete5=paste("p=",p_val_or, sep="")

hete6=paste(label,prob_direct_or,sep="")

au=study

sl=c(NA,toString(labe_study),as.vector(au),"Summary Estimate","Prediction Interval",NA)

ncl=c(labe_cont,"Number",nc,NA,NA,hete1)

rcl=c(NA,labe_outc,rc,NA,NA,hete2)

ntl=c(labe_int,"Number",nt,NA,NA,hete3)

rtl=c(NA,labe_outc,rt,NA,NA,hete4)

spac=c(" ",NA,rep(NA,k),NA,NA,NA)

ml=c(NA,labe_em,format(round(or,digits=3),nsmall=3),format(round(odds_ratio,digits=3),nsmall=3),NA,hete5)

ll=c(NA,"95% CI lower",format(round(or_lw,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_or[1],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_or[1],digits=3),nsmall=3),hete6)

ul=c(NA,"95% CI upper",format(round(or_up,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_or[2],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_or[2],digits=3),nsmall=3),NA)

wpcl=c(NA,"Weight(%)",wpc,100,NA,NA)

ll=as.vector(ll)

ul=as.vector(ul)

sum=c(TRUE,TRUE,rep(FALSE,k),TRUE,FALSE,FALSE)

zerov=1

labeltext=cbind(sl,ntl,rtl,ncl,rcl,spac,ml,ll,ul,wpcl)

hlines=list("3"=gpar(lwd=1,columns=1:11,col="grey"))

dev.new()

plot(forestplot(labeltext,mean=m,lower=lw,upper=up,is.summary=sum,graph.pos=7,

zero=zerov,hrzl_lines=hlines,xlab=toString(labe_em),txt_gp=fpTxtGp(ticks=gpar(cex=fs),

xlab=gpar(cex=fs),cex=fs),xticks.digits=2,vertices=TRUE,graphwidth=unit(50,"mm"),colgap=unit(3,"mm"),

boxsize=wbox,

lineheight="auto",xlog=TRUE,new_page=FALSE))

}

#############################################

#####Risk Difference

if(em == "RD"){

# 重みを格納するベクトルを初期化

weights <- numeric(N)

weight_percentages <- numeric(N)

for (i in 1:N) {

# i番目の研究のlogRRのサンプリング値を取得

RD_i_samples <- posterior_samples$RD[, i]

# そのサンプリングされた値の分散を計算

# これを「実効的な逆分散」と考える

variance_of_RD_i <- var(RD_i_samples)

# 重みは分散の逆数

weights[i] <- 1 / variance_of_RD_i

}

# 全重みの合計

total_weight <- sum(weights)

# 各研究の重みのパーセンテージ

weight_percentages <- (weights / total_weight) * 100

# 結果の表示

results_weights_posterior_var <- data.frame(

Study = 1:N,

Effective_Weight = weights,

Effective_Weight_Percentage = weight_percentages

)

print(results_weights_posterior_var)

k=N

wpc = format(round(weight_percentages,digits=1), nsmall=1)

wp = weight_percentages/100

#Forest plot box sizes on weihts

wbox=c(NA,NA,(k/4)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

#wbox=c(NA,NA,(k/5)*sqrt(wp)/sum(sqrt(wp)),0.5,0,NA)

###### tau-squared

# RD の tau^2

tau_squared_RD_samples <- posterior_samples$tau_squared_RD

#mean_tau_squared_RD <- mean(tau_squared_RD_samples)

#ci_tau_squared_RD <- quantile(tau_squared_RD_samples, probs = c(0.025, 0.975))

#mode and HDI (High Density Interval) logOR tau-squared

dens=density(tau_squared_RD_samples)

mean_tau_squared_RD=dens$x[which.max(dens$y)] #mode

ci_tau_squared_RD=hdi(tau_squared_RD_samples) #High Density Interval (HDI) lower and upper.

print(paste("Estimated tau-squared (RD, mode):", mean_tau_squared_RD))

print(paste("95% High Density Interval for tau-squared (RD):", ci_tau_squared_RD[1], "-", ci_tau_squared_RD[2]))

#Forest plot by forestplot

#setting fs for cex

fs=1

if(k>20){fs=round((1-0.02*(k-20)),digits=1)}

m=c(NA,NA,rd,risk_difference,risk_difference,NA)

lw=c(NA,NA,rd_lw,conf_int_rd[1],pi_rd[1],NA)

up=c(NA,NA,rd_up,conf_int_rd[2],pi_rd[2],NA)

hete1=""

hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_RD, 2),"%",sep="")

hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_RD,digits=4),nsmall=4),sep="")

#hete2=paste("I2=",round(mean_I_squared_RD, 2), "%\n"," (",round(ci_I_squared_RD[1], 2)," ~ ",

#round(ci_I_squared_RD[2], 2),")",sep="")

#hete3=paste("tau2=",format(round(mean_tau_squared_RD,digits=4),nsmall=4), "\n",

#" (",format(round(ci_tau_squared_RD[1],digits=4),nsmall=4)," ~ ",

#format(round(ci_tau_squared_RD[2],digits=4),nsmall=4),") ",sep="")

hete4=""

hete5=paste("p=",p_val_rd, sep="")

hete6=paste(label,prob_direct_rd,sep="")

au=study

sl=c(NA,toString(labe_study),as.vector(au),"Summary Estimate","Prediction Interval",NA)

ncl=c(labe_cont,"Number",nc,NA,NA,hete1)

rcl=c(NA,labe_outc,rc,NA,NA,hete2)

ntl=c(labe_int,"Number",nt,NA,NA,hete3)

rtl=c(NA,labe_outc,rt,NA,NA,hete4)

spac=c(" ",NA,rep(NA,k),NA,NA,NA)

ml=c(NA,labe_em,format(round(rd,digits=3),nsmall=3),format(round(risk_difference,digits=3),nsmall=3),NA,hete5)

ll=c(NA,"95% CI lower",format(round(rd_lw,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_rd[1],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_rd[1],digits=3),nsmall=3),hete6)

ul=c(NA,"95% CI upper",format(round(rd_up,digits=3),nsmall=3),format(round(conf_int_rd[2],digits=3),nsmall=3),format(round(pi_rd[2],digits=3),nsmall=3),NA)

wpcl=c(NA,"Weight(%)",wpc,100,NA,NA)

ll=as.vector(ll)

ul=as.vector(ul)

sum=c(TRUE,TRUE,rep(FALSE,k),TRUE,FALSE,FALSE)

zerov=0

labeltext=cbind(sl,ntl,rtl,ncl,rcl,spac,ml,ll,ul,wpcl)

hlines=list("3"=gpar(lwd=1,columns=1:11,col="grey"))

dev.new()

plot(forestplot(labeltext,mean=m,lower=lw,upper=up,is.summary=sum,graph.pos=7,

zero=zerov,hrzl_lines=hlines,xlab=toString(labe_em),txt_gp=fpTxtGp(ticks=gpar(cex=fs),

xlab=gpar(cex=fs),cex=fs),xticks.digits=2,vertices=TRUE,graphwidth=unit(50,"mm"),colgap=unit(3,"mm"),

boxsize=wbox,

lineheight="auto",xlog=FALSE,new_page=FALSE))

}

####

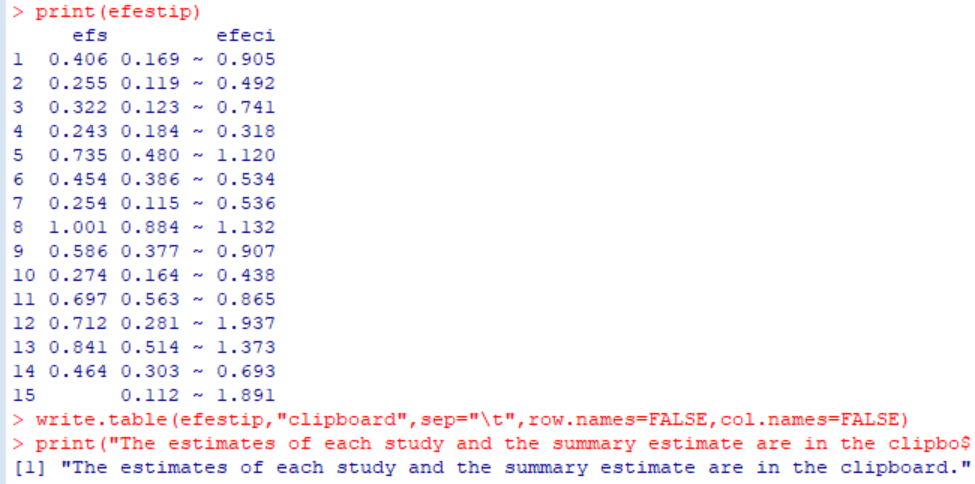

###Pint indiv estimates with CI and copy to clipboard.

nk=k+2

efs=rep("",nk)

efeci=rep("",nk)

for(i in 1:nk){

efs[i]=ml[i+2]

efeci[i]=paste(ll[i+2],"~",ul[i+2])

}

efestip=data.frame(cbind(efs,efeci))

efestip[nk,1]=""

print(efestip)

write.table(efestip,"clipboard",sep="\t",row.names=FALSE,col.names=FALSE)

print("The estimates of each study and the summary estimate are in the clipboard.")

#############################################